Les polémistes entretiennent la légende d’orée d’une Université qui n’était jadis qu’un lieu de réflexions et de conversations respectueuses et raisonnables entre distingués collègues en quête de vérité.

Une telle Université n’a jamais existé

p. 69

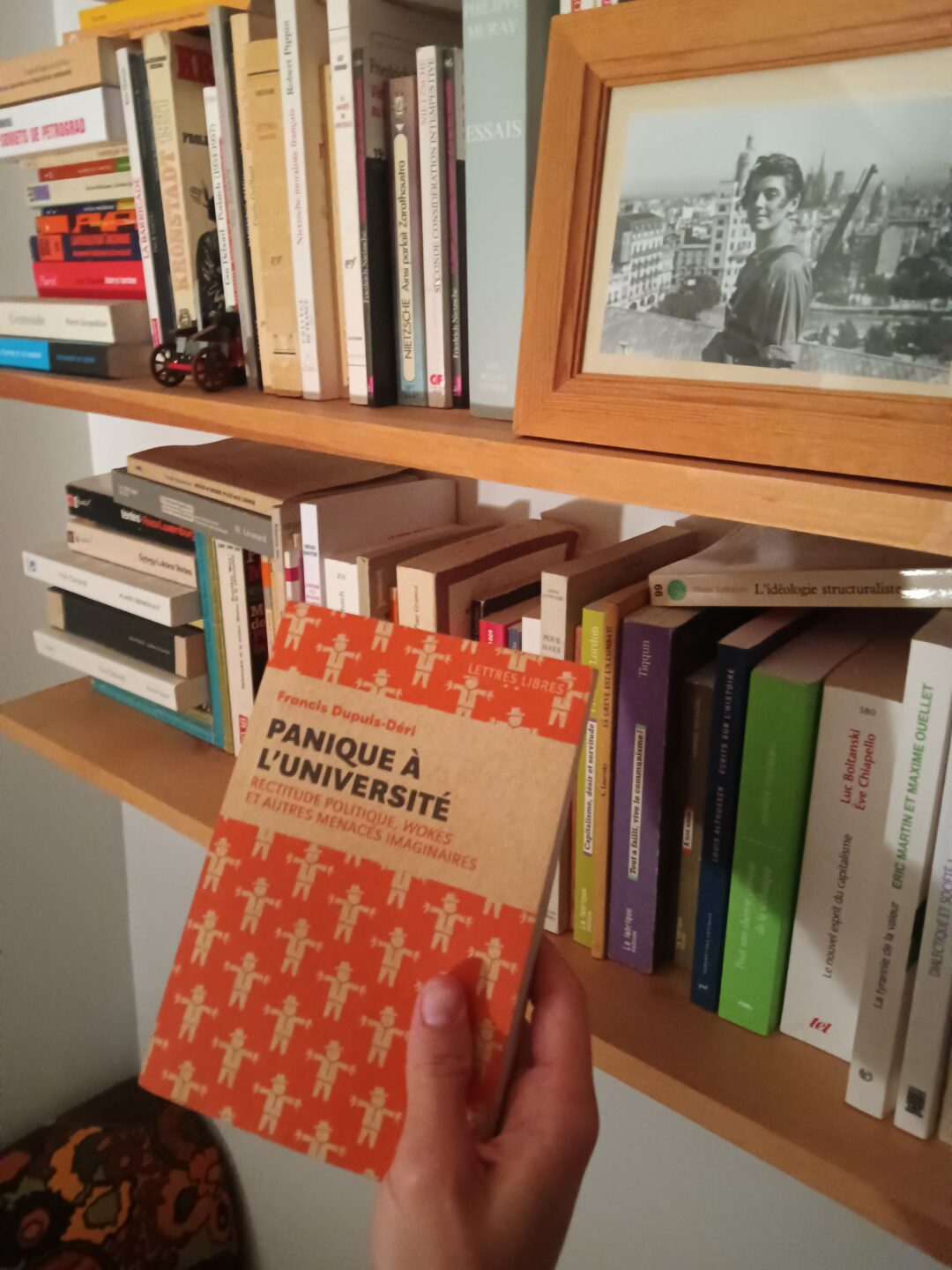

Paniques à l’université est le dernier essai en date du professeur de sciences politiques Francis Dupuis-Déri. Alliant, comme dans la plupart de ses précédents travaux, la rigueur du chercheur à l’engagement du militant, Dupuis-Déri inscrit cette fois-ci son propos dans un conflit pour le moins brûlant, celui qui entoure l’université. Car aux dires de certain·e·s, l’université serait au bord de l’anéantissement, menacée par une horde d’étudiant·e·s – et de professeur·e·s – biberonné·e·s aux études de genre et à l’antiracisme. La situation serait d’autant plus préoccupante que cette même horde de dangereux gauchistes aurait d’ores et déjà commencé de monter à l’assaut des institutions gouvernementales et médiatiques. Or d’après Dupuis-Déri, s’il y a aujourd’hui un danger qui pèse sur l’université, ce ne sont pas, comme le disent certains polémistes de droite, les wokes qui sont en cause, mais les « contraintes administratives », le « rapport clientéliste à l’éducation », ainsi que les « pressions exercées pour la publication et [le] formatage éditorial » (298). Aussi Paniques à l’université propose-t-il de « resituer [le conflit actuel] dans une perspective historique » (62) longue pour faire contrepoids au discours catastrophiste qui voit dans le phénomène woke un péril mortel pour l’« une des plus vieilles institutions d’Europe » (297).

Dupuis-Déri soutient en effet que l’actualité du phénomène woke ne doit pas faire croire à une situation tout à fait nouvelle. Pour s’en convaincre, il suffit selon lui de remonter quelques années en arrière pour constater qu’avant les wokes et les islamogauchistes, c’étaient les Social Justice Warrior et les judéo-bolchéviques qui faisaient figure de repoussoir et de menace pour l’ordre établi. L’ouvrage de Dupuis-Déri se veut donc avant tout un « exercice de clarification » (62) ; de clarification historique d’abord, puisqu’un confusionnisme certain pèse actuellement sur les contenus politiques et stratégiques du phénomène woke ; de clarification terminologique ensuite, puisque nombre des formules et des expressions qui sont employées pour dépeindre ce phénomène fonctionnent à la manière des « signifiants vides » du politologue Ernesto Laclau, c’est-à-dire qu’elles sont suffisamment indéterminées pour être comprises et mobilisées en des sens radicalement différents. Ainsi, si le terme « woke » avait à l’origine une signification plutôt méliorative – en ce qu’il désignait le fait d’être conscient des problèmes liés à la discrimination raciale –, il prend aujourd’hui une signification souvent péjorative, en servant parfois carrément d’insulte sous la plume de certains polémistes de droite.

La démonstration de Dupuis-Déri emprunte largement à la « sociologie des paniques morales » (49) de Stanley Cohen. Étudiant « une bagarre de plage en Grande-Bretagne entre rockers à moto et mods en scooter » (50), Cohen explique que la couverture médiatique de ce fait divers a été à l’origine d’un vaste mouvement de diabolisation de la jeunesse, accusée de porter atteinte aux fondements même de la bonne société. Ce faisant, on érige en règle ce qui, à l’origine, n’est qu’un incident particulier – incident impressionnant certes, mais qui n’a pas, à lui seul, valeur de preuve. Cohen, écrit Dupuis-Déri, relève en outre « une production et une diffusion compulsives et surtout excessives d’opinions » (51), lesquelles laissent finalement peu de place à d’autres formes d’interventions. Sachant par ailleurs que ces opinions vont très souvent dans le même sens – celui de la condamnation de la déviance –, le champ médiatique en vient assez rapidement à ressembler à une chambre d’écho, tant il devient difficile de faire entendre des points de vue dissonants. « Ceux qui connaissent mal la théorie sociologique des “paniques morales” pourront, remarque Dupuis-Déri, reprocher à cette approche de nier des problèmes réels » (61). Et à dire vrai, c’est peut-être le sentiment que certains passages du livre de Dupuis-Déri laisseront à son lectorat, notamment lorsqu’il déclare que « la panique morale d’aujourd’hui au sujet des wokes […] s’inscrit […] dans [une] longue tradition paranoïaque » (84), ou lorsqu’il suggère que les polémistes anti-wokes prennent part à phénomène d’« hystérie collective » (51). Or, de même que Cohen « n’a […] jamais nié que la bagarre entre rockers et mods […] avait bel et bien eu lieu » (61), de même Dupuis-Déri ne conteste pas, par exemple, la réalité de l’affaire Lieutenant-Duval. Ce qu’il affirme, en revanche, c’est que de semblables « événements demeurent bien plus isolés que le prétend la rumeur » (62) ; d’une part parce que l’immense majorité des cours et des activités d’enseignement continue de se dérouler sans accroc majeur (299-300), d’autre part parce que la recherche universitaire n’a pas connu de changements fondamentaux, et ce, même en sciences humaines et sociales (219 et s.).

Autrement dit, l’intérêt de Dupuis-Déri ici n’est pas tant de discuter ou de nier la réalité d’un événement comme celui de l’Université d’Ottawa ; il cherche plutôt à déconstruire la « mise en récit partielle et partiale » (94) que certains polémistes de droite en font. D’autant que, comme il le souligne, ceux-ci « n’expliqu[ent] ni le contexte ni les rapports de force dans lesquels […] s’inscrit » (94) l’événement en question. À la limite, ils le rapportent à des épisodes particulièrement dramatiques de l’histoire, tels que la chasse aux sorcières, la Terreur ou la Révolution culturelle ; or, loin d’encourager la compréhension dudit évènement, ce type de rapprochements tend plutôt à engendrer confusion et incohérence, dans la mesure où il suggère que les effets du « wokisme » sont semblables à ceux de phénomènes autrement tragiques. Du reste, en « occultant complètement la complexité du phénomène » (146) dont ils discutent, ces polémistes, écrit Dupuis-Déri, ne visent pas seulement à « amplifier la menace » (148) que représente selon eux les forces progressistes ; ils cherchent aussi, et peut-être surtout, à « justifier une action politique, voire législative » (56). Et en effet, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Québec, on observe que plusieurs initiatives sont prises par les gouvernements, afin de contrecarrer toute entreprise un tant soit peu novatrice en matière d’enseignement et de recherche universitaire. Ainsi, sous couvert de protéger la liberté académique, on adoptera des lois qui, d’un côté, limitent ou interdisent certaines formes de contestation politique (appel au boycott, occupation, grève, etc.) et qui, de l’autre, se font fort de défendre l’expression de tous les points de vue, même les plus discutables.

Or « l’Université, remarque Dupuis-Déri, n’a jamais permis l’expression de n’importe quelle opinion ou thèse » (160) ; au contraire, toute « prise de parole y a toujours été contrôlée par des normes disciplinaires et les paradigmes du moment, en particulier en ce qui concerne l’enseignement et les publications » (160). Par conséquent, il y a, selon Dupuis-Déri toujours, quelque chose de franchement grotesque dans les cris d’orfraie que poussent périodiquement certains polémistes de droite au sujet de l’université, qui plus est lorsque l’on constate que « la très grande majorité de l’enseignement et de la recherche demeure inchangée » (237). Et c’est là, finalement, l’un des grands mérites de l’ouvrage de Dupuis-Déri : opposer aux exagérations de ces polémistes des chiffres et des faits qui, pour être moins spectaculaires que les récits dont ils abreuvent le champ médiatique, donnent à voir l’université comme « une institution plutôt conservatrice » (297), et ce, même si l’on peut effectivement y rencontrer des professeur·e·s et des étudiant·e·s progressistes.

- Auteur: François Dupuis-Déri

- Maison d’éditions: Lux éditeur

- Parution: 27 août 2022

Crédit photo: Antoine Deslauriers