En 2022, le Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability présentait une statistique alarmante: au Canada, une femme est tuée toutes les quarante-huit heures. Cette même année, chez nous, un rapport faisait état « de stérilisations, de violences obstétricales et d’avortements non consentis » qui ont été imposés aux femmes des Premières Nations et Inuit[1]. En effet, entre 1980 et 2019, au moins vingt-deux femmes autochtones ont subi une stérilisation forcée. Nous soulignions aussi le (triste) 35ème anniversaire du féminicide de Polytechnique en décembre dernier. Citons également Gilbert Rozon, accusé d’agressions sexuelles et de viols, dont ses avocats plaideront prochainement l’inconstitutionnalité de l’article de loi (adopté en juin 2020) abolissant le délai de prescription en matière de violence sexuelle. Ou encore le retour de Donald Trump à la présidence américaine, alors que ce dernier a récemment été condamné par une cour d’appel de New York pour avoir agressé sexuellement une femme dans les années quatre-vingt-dix. Ce même personnage qui se vantait de pouvoir « grab [women] by the pussy » en raison de sa célébrité. Enfin, une récente enquête de l’application de messagerie Telegram a révélé l’existence de groupes de discussions qui comptent plus de 70 000 hommes au sein desquels ceux-ci échangent leurs trucs pour agresser sexuellement les femmes et/ou partagent leur expérience en tant qu’agresseurs[2]. De toute évidence, la violence envers les femmes est encore bien présente dans notre société.

D’emblée, il est important de rappeler que le viol a longtemps été une façon pour un homme d’obtenir une épouse et au Moyen-Âge, le viol d’une femme était considéré comme une atteinte aux droits reproductifs de l’homme, alors qu’il consistait en la mort sociale de la femme[3]. Au Canada, il faudra attendre 1892 pour que soient codifiés deux crimes sexuels (viol et attentat à la pudeur) et 1983 pour que soient retirés l’exigence de la plainte spontanée, de la corroboration et la référence à la réputation sexuelle ou aux antécédents sexuels de la victime.

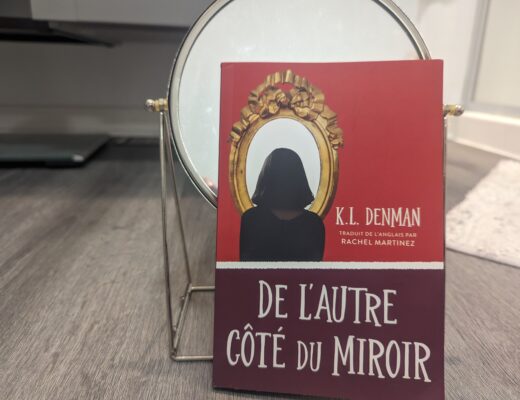

L’ouvrage qui fait l’objet de cette recension, écrit par Mithu Sanyal, est un classique féministe. L’autrice se penche sur différents discours qui ont eu (et ont toujours) un impact sur la façon dont notre société comprend le viol. Elle déconstruit également plusieurs mythes en la matière. Dans son dernier chapitre, l’autrice écrit entre autres ce qui suit :

« Oui, le viol est profondément lié à la manière dont notre société pense et crée le genre, mais il n’est pas véritablement genré en lui-même. La différence entre les genres ne coïncide pas avec la frontière qui sépare les personnes qui violent et celles qui sont violées. […] il existe des zones grises situées à la limite entre les relations sexuelles consenties et le viol. Elles ont beaucoup à voir avec le sexe ou, pour être plus précise, avec l’analphabétisme sexuel. Or c’est dans ces zones qu’on peut le plus facilement changer les choses. […] L’antidote au viol est le consentement […] l’enjeu du consentement relève de la notion de respect dans un sens beaucoup plus large, voire de la transformation d’une culture sexuelle. »[4]

Comme l’affirme Susan Brownmiller, « le viol n’a rien à voir avec le sexe et tout à voir avec la violence » [5]. À cela, l’autrice est d’avis que les meilleurs moyens pour prévenir les violences sexuelles sont l’équité sociale et de genre, l’équilibre, le consentement, le respect et la communication non violente[6]. Relativement au langage, celui-ci joue un rôle dit primordial dans la façon dont notre société condamne et traite le viol[7]. L’autrice est aussi d’avis que le concept de la culture du viol est utile :

« Le concept de culture du viol est très utile lorsqu’il est appliqué à des systèmes […] Telle est ma définition de la culture du viol, parce qu’elle reste un instrument utile pour décrire le fait que le viol ne se produit pas dans le vide – et n’est pas prédéterminé génétiquement – mais qu’il peut être soutenu/promu ou réduit/diminué, comme tous les phénomènes culturels, par des messages et des normes culturelles. »[8]

Somme toute, le mouvement #metoo a certes remis en question certains aspects de notre contrat social en ce que « son omniprésence médiatique a permis de négocier et de communiquer à grande échelle de nouvelles valeurs et normes sociales »[9]. Quoique beaucoup d’idées reçues sur le viol circulaient avant la seconde vague féministe, certains préjugés persistent encore aujourd’hui. Par exemple, une femme qui dit « non » ne signifie pas toujours « non » ou ce qu’elle portait lors de l’agression sexuelle. Ou encore, citons les propos du juge fédéral Robin Camp, qui avait demandé à une victime en 2014 pourquoi elle n’a pas serré les cuisses ou enfoncé ses fesses dans le lavabo pour éviter la pénétration. Ceci s’ajoute aux nombreuses raisons pour lesquelles une victime d’agression sexuelle (en majorité des femmes) ne porte pas plainte : la peur de ne pas être crue, la honte, le manque d’information sur le processus judiciaire, la longueur des délais judiciaires, la victimisation secondaire, la preuve hors de tout doute raisonnable, etc. Il convient donc de terminer ce texte en soulignant le courage et la détermination extraordinaire de l’« héroïne féministe[10] » Gisèle Pelicot, où cinquante-et-un hommes ont été condamnés le 19 décembre dernier à l’issue du procès pour viol. Comme l’écrivait récemment la psychologue Diane Aubin dans Le Devoir :

« Ce procès révèle le poids toujours très lourd dans nos sociétés de certaines représentations troublantes et puissamment internalisées des rapports de pouvoir entre hommes et femmes, […] Les débats ne sont pas finis, mais la suite de ce procès nous concerne tous et toutes. »[11]

Bref, comme l’affirme la journaliste Hengameh Yaghoobifarah, « être une femme signifie devoir vivre dans la peur permanente de la violence »[12]. Alors que certains « mâles alphas » se disent offusqués que les femmes choisissent l’ours plutôt que l’homme, le message derrière les réponses des femmes est pourtant criant de vérité. D’ailleurs, moi aussi je choisis l’ours parce qu’au moins, si je me fais attaquer, on n’hésitera pas à me croire.

[1] https://cssspnql.com/produit/consentement-libre-et-eclaire-et-les-sterilisations-imposees-de-femmes-des-premieres-nations-et-inuit-au-quebec/

[2] Par exemple : Ed Holt. « ’Rape chat’ groups with 70,000 members discussing how they have raped their sisters and mothers, offering their wives to be sexually abused and sharing ‘advice’ is uncovered ». 19 décembre 2024. Daily Mail. https://www.dailymail.co.uk/news/article-14210781/rape-chat-groups-sisters-mothers-advice-uncovered.html.

[3] Ouvrage p 130.

[4] Ouvrage pp 271, 273 et 281.

[5] Ouvrage p 273.

[6] Ouvrage p 188.

[7] Ouvrage p 114.

[8] Ouvrage p 184.

[9] Ouvrage p 265.

[10] Expression employée par le New York Times.

[11] Diane Aubin, « La suite de l’héritage de Gisèle Pelicot nous appartient ». 17 décembre 2024. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/opinion/idees/826237/idees-suite-heritage-gisele-pelicot-nous-appartient.

[12] Ouvrage p 18.

- Autrice : Mithu Sanyal

- Nombre de pages : 282

- Date de parution : 2024

- Éditeur : Les Éditions Écosociété

Crédit photo: Kathryn Blanchette